Die Landschaft ist in Deutschland stark anthropogen geprägt, „Natur“ im eigentlichen Sinne existiert nur noch in Randbereichen. Umso wichtiger ist es, naturnahe Ökosysteme als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen vor weiteren negativen Einflüssen zu schützen und zu erhalten.

Der hohe Düngemitteleinsatz in der Agrarlandschaft führt zu Eutrophierung und Versauerung der Landschaft durch ein Nährstoffüberangebot. Vor allem an Stickstoffmangel angepasste Pflanzenarten werden langfristig verdrängt. Die daraus resultierende Änderung im Artenspektrum kann sich negativ auf die gesamte Biozönose im Ökosystem auswirken. Auch die fortschreitende Landschaftszerschneidung durch Verkehrswege und Siedlungen schränkt die Lebensräume und Wanderwege vieler Tierarten immer mehr ein. Die Isolierung von Populationen kann das Überleben von Arten gefährden.

Wald und landwirtschaftlich genutztes Offenland sind die beiden großen, das Landschaftsbild beherrschenden Lebensraumtypen in Deutschland. Das Spektrum reicht von intensiv bewirtschafteten Grünland, Äckern und Forsten bis zu extensiv genutzten Wiesen und Weiden, Brachen, Heiden, naturnahen Mischwäldern und sich selbst überlassenen Naturwaldzellen.

Oberirdische Binnengewässer wie Seen, Flüsse und Bäche prägen ebenfalls das Landschaftsbild und fungieren sowohl als Erholungsgebiete und Trinkwasserreservoire für den Menschen als auch naturnahe Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Gerade Fließgewässer sind aber oft durch Begradigung und Ausbau in ihrer Struktur stark verändert. Dazu kommt noch die teilweise immer noch hohe Belastung der Gewässer durch kommunale und industrielle Einleiter sowie diffuse Nährstoff- und Pestizideinträge aus der Landwirtschaft.

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt sind die Einrichtung von Schutzgebieten und eine nachhaltige Land-, Forst- und Wasserwirtschaft elementare Voraussetzungen.

Die zum Schutz wertvoller Flächen des Außenbereiches verfolgte Innenentwicklung erhöht gleichzeitig den Druck auf die Innerstädtische Natur durch bauliche Verdichtung und ggf. damit einhergehende Verluste innerstädtischen Grüns. Um neben einer baulichen Innenentwicklung auch eine grüne Innenentwicklung zu befördern, werden Grünordnungs- und Freiflächengestaltungspläne aufgestellt. In der Stadt Bremen wurde zudem im Jahr 2019 das Begrünungsortsgesetz verabschiedet, das im Rahmen von Neubauvorhaben eine Begrünung und Bepflanzung für nicht durch bauliche Anlagen genutzte Flächen und Flachdächer ab 100 m² regelt. Die seit 2019 mit dem Silber-Label „StadtGrün naturnah“ ausgezeichnete Stadt Bremerhaven legt u.a. artenreiche Blühstreifen in öffentlichen Parks, aber auch im Straßenraum an, teilweise im Zusammenhang mit Entsiegelungsmaßnahmen. Insbesondere bei Verwendung arten- und blütenreicher, gebietseigener Pflanzenmischungen können die so begrünten (Dach-)Flächen das innerstädtische Grün aufwerten und einen wichtigen Beitrag zum Insektenschutz leisten.

Ob durch diese Instrumente negative Auswirkungen auf die innerstädtische Natur ausreichend vermieden bzw. minimiert werden können, kann anhand der vorhandenen Datenlage zur Entwicklung der innerstädtischen Flora und Fauna nicht abschließend bewertet werden. Allerdings erlauben die seit 2005 erhobenen Daten aus dem Monitoring häufiger Brutvogelarten in der Normallandschaft in Bezug auf die Brutvögel des Siedlungsraumes eine erste Einschätzung.

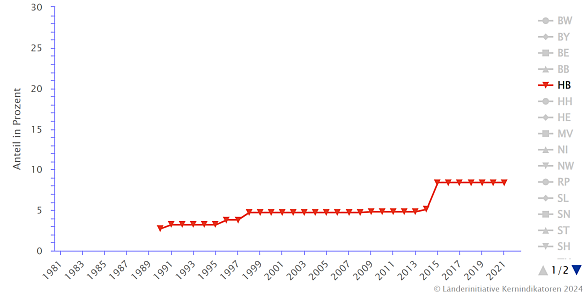

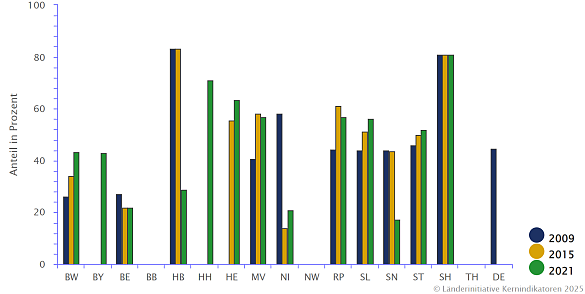

Um die biologische Vielfalt nachhaltig zu sichern, sind ausreichend große Flächen erforderlich, auf denen sich die Natur ohne belastende Eingriffe des Menschen entfalten kann- streng geschützte Gebiete mit „Vorrang für Natur“. Die Ausweisung von Schutzgebieten gehört deshalb zu den wichtigsten Instrumenten des Naturschutzes. Ihr Flächenanteil sagt etwas aus über die Aktivitäten der Länder zur Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung von Existenzmöglichkeiten für empfindliche Arten und Biotope. Allerdings entspricht in vielen Gebieten der tatsächliche Zustand nicht den Anforderungen, die an Vorrangflächen eigentlich zu stellen sind. Da der Indikator keine Aussagen zur Qualität der Gebiete beinhaltet, hat er insofern nur eine begrenzte Aussagekraft. Es handelt sich um einen Maßnahmenindikator, keinen Zustandsindikator. Mittelfristig wäre eine Ergänzung durch einen Zustandsindikator zur Qualität der Schutzgebiete wünschenswert.

Für die neuartigen Waldschäden ist ein Ursachenkomplex aus verschiedenen abiotischen und biotischen Faktoren mit zeitlicher und räumlicher Variation verantwortlich. Unbestritten gilt, dass der Schadstoffeintrag aus der Luft sowie Depositionen im Niederschlag eine besonders wichtige Rolle in diesem Ursachenkomplex spielen. Schadstoffeinträge in Wälder beeinflussen neben den oberirdischen Pflanzenteilen auch die Wurzeln der Bäume und führen zu Veränderungen im Wirkungsgefüge der Böden (Versauerung!). Der Klimawandel und hierdurch bedingte Wetterextreme (z.B. Rekordsommer 2003 und 2018 mit extrem trocken-warmer Witterung) üben zunehmend zusätzlichen Stress auf die Wälder aus.

Neben den allgemein bekannten Wirkungen des Waldes für den Naturhaushalt und das menschliche Wohlbefinden tritt in den letzten Jahren die Bedeutung des Waldes für die Verlangsamung und Bewältigung des Klimawandels in den Fokus. Eng damit verbunden ist die überragende Bedeutung der Wälder für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Bremen ist aufgrund des Naturraums und der Nutzungstradition in der Marsch ein sehr waldarmes Bundesland. Das Landschaftsprogramm Bremen und die Arbeiten zum Landschaftsprogramm Bremerhaven bilanzieren für Wald ab 2 ha und kleinere Waldflächen in Biotopkomplexen für Bremen 854 ha, für Bremerhaven 503 ha.

Der Bremer Waldbestand leistet trotz seines geringen Anteils an der Landesfläche einen großen Beitrag zur Klimaneutralität durch Kohlenstoffbindung im Bestand, im Totholz, in der Humusschicht und im Mineralboden.

Bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels ist Wald unverzichtbar. Er sichert die natürlichen Bodenfunktionen und die Wasserspeicherfähigkeit der Böden. Zugleich wächst die Bedeutung des Waldes für das Stadtklima, hier sind auch kleine Waldflächen von großem Wert.

Ein wichtiger Gradmesser für potenzielle Umweltbelastungen durch Stickstoff-Emissionen aus der Landwirtschaft ist der Überschuss der Stickstoff-Flächenbilanz. Stickstoff wird in der Landwirtschaft als Dünger eingesetzt und kann - soweit er nicht von den Nutzpflanzen aufgenommen wird - auf verschiedenen Wegen (Volatilisation, Auswaschung, Erosion) in die Umwelt gelangen. Dort kann der zusätzliche Stickstoffeintrag weitreichende Auswirkungen auf den Naturhaushalt haben, u.a. Versauerung, Eutrophierung, Nitratbelastung des Grundwassers, Belastung der Oberflächengewässer und Meere, Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt und Klimawandel.

Momentan erreichen nur etwa 8 % der bewerteten Fließgewässer-Wasserkörper in Deutschland einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand / Potenzial (Stand 12.04.2022, Berichtsportal WasserBLIcK/BfG).

Die häufigste Ursache für das Nicht-Erreichen des guten ökologischen Zustands / Potenzials in Fließgewässern sind die Veränderungen der Hydromorphologie einschließlich der fehlenden Durchgängigkeit und die hohen Nähr- und Schadstoffbelastungen, die sich in einer zum Teil deutlichen Veränderung der natürlichen Lebensgemeinschaft niederschlagen. Darüber hinaus werden die Folgen des Klimawandels sich zunehmend im Zustand der Fließgewässer widerspiegeln. Einer der wichtigsten Faktoren für die aquatischen Lebensgemeinschaften ist in diesem Zusammenhang die Wassertemperatur, die in vielfältiger Weise die Lebensbedingungen im Gewässer beeinflusst.

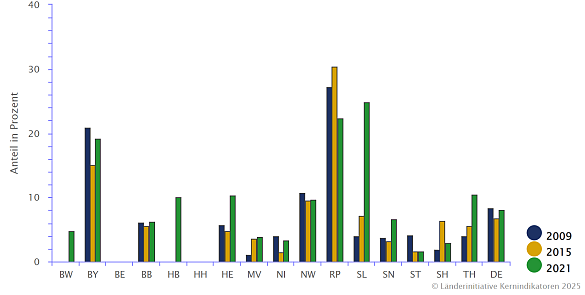

In den Jahren 2009 und 2015 hat kein Fließgewässer im Land Bremen einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand erreicht. 2021 haben 10% der Fließgewässer im Land Bremen einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand erreicht.

Momentan erreichen nur etwa 24,7 % der Seen und Talsperren in Deutschland einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand / Potenzial (Stand 12.04.2022, Berichtsportal WasserBLIcK/BfG).

Die häufigste Ursache für das Nicht-Erreichen des guten ökologischen Zustands in Seen und Talsperren sind hohe Nährstoffeinträge, was sich in Veränderungen der natürlichen Lebensgemeinschaften niederschlägt.

In den Jahren 2009, 2015 und 2021 erreichte keiner der Seen im Land Bremen einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand.

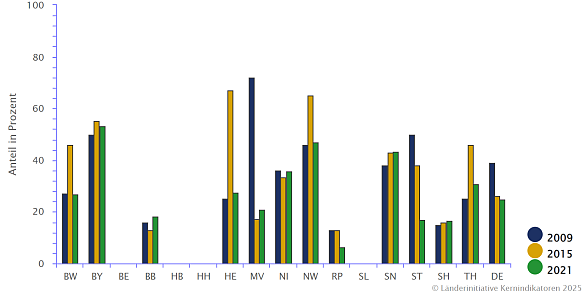

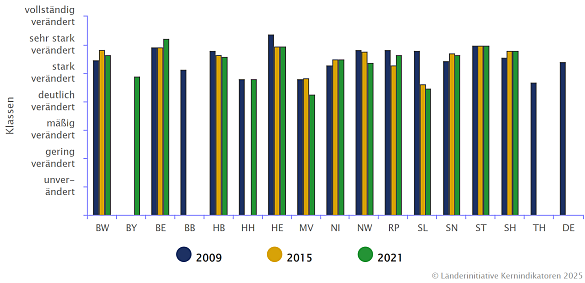

Fließgewässer erzeugen durch ihre hydrodynamischen Prozesse eine besondere Vielfalt an Lebensräumen und Arten. Der Zustand der Gewässerstruktur steht damit für die hydromorphologische und ökologische Integrität dieser Landschafts- und Lebensräume und sichert ihren Arten - bei guter Wasserqualität- einen nachhaltigen Bestand.

Der Indikator „Struktur der Fließgewässer“ trägt sowohl der Entwicklung der Gewässerstruktur unter restriktiven Bedingungen als auch der Strukturentwicklung von Fließgewässern ohne erhebliche Restriktionen Rechnung. Der Indikator dokumentiert umfassend und integrierend alle Veränderungen wie z.B. durch Renaturierungsmaßnahmen

Die ökologische Durchgängigkeit der Fließgewässer ist für viele wandernde aquatische Organismen aber auch für den Feststoffhaushalt von besonderer Bedeutung. Für viele Fischarten ist eine ungestörte Wanderung notwendig, um die für den Lebenszyklus und den Fortbestand wesentlichen Lebensräume innerhalb der Gewässer, der Auen und der marinen Lebensräume zu erreichen.

Die Herstellung der Durchgängigkeit für den Fischaufstieg an den als signifikant eingestuften Querbauwerken in Gewässern >100 km2 Einzugsgebiet begründet für viele Fischarten die Entwicklung nachhaltig lebensfähiger Bestände. Dies gilt insbesondere für die Wiederansiedlung von Wanderfischen, die Abschnitte ihres Lebens im Meer verbringen (diadrome Arten wie z.B. Lachs und Aal). Ebenso gilt dies für Arten, die größere Wanderungen innerhalb eines Flussgebietes unternehmen (potamodrome Arten wie z.B. Barbe, Nase, Rapfen). Die schrittweise Verbesserung der Durchgängigkeit unterliegt einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit.