Das Klima spielt eine Schlüsselrolle im Naturhaushalt, denn alle Lebensvorgänge auf der Erde sind vor allem von Temperatur und Wasser abhängig. Ändert sich das Klima, so hat dies einschneidende und teilweise nicht überschaubare Folgen für Mensch und Umwelt. Durch den Ausstoß von Treibhausgasen verändern wir die Zusammensetzung der Atmosphäre. Dies wirkt sich auf das globale Klima und damit auch auf die Temperatur und den Wasserhaushalt der Erde aus.

Die entscheidende Rolle spielen hierbei die Nutzung fossiler Energieträger und die damit verbundene Freisetzung von Kohlenstoffdioxid bei unserer Versorgung mit Strom, Wärme und Kraftstoffen für den Verkehrssektor. Andererseits ist die Verfügbarkeit von Energie eine der wichtigsten Grundlagen für einen hohen Lebensstandard und alle wirtschaftlichen Aktivitäten. Sie soll künftig durch einen noch schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien in Verbindung mit Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sichergestellt werden.

Nach dem Weltklimabericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2021) betrug die globale Erderwärmung im Jahr 2021 bereits 1,09 °C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. In Bremen und Bremerhaven stieg das Jahresmittel der Lufttemperatur im gleichen Zeitraum sogar um ca. 1,7 °C – also stärker als der globale Durchschnitt. Die Dynamik des Klimawandels in Bremen lässt sich auch daran erkennen, dass die 5 höchsten jemals gemessenen Jahresdurchschnitts-temperaturen in Bremen seit 2014 aufgetreten sind.

Zukünftig kann ein ambitionierter weltweiter Klimaschutz die Erwärmung auf etwa 2 °C zusätzlich im Jahresmittel in Norddeutschland begrenzen. Allerdings könnte die Erwärmung im Fall von stark steigenden Treibhausgasemissionen auch regional um mehr als 5 °C bis zum Ende des Jahrhunderts zunehmen. Mit jedem Grad an zusätzlicher Erwärmung nimmt dabei auch die Intensität von Extremereignissen wie beispielsweise Hitzewellen, Starkregen oder Dürren zu.

In naher Zukunft (2022 – 2040) wird sich die globale Erwärmung nach allen Szenarien des IPCC fortsetzen. Neben einem starken Klimaschutz ist auch die Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sehr wichtig.

Steigende Jahresmitteltemperaturen können sich nachteilig auf die menschliche Gesundheit, Natur, Landwirtschaft und den Tourismus auswirken. Eine höhere Jahresmitteltemperatur kann auch zu mehr Hitzewellen und Extremniederschlägen, aber auch Trockenperioden führen und ist damit ein grundlegender Indikator zur Einschätzung des bereits stattgefundenen und aktuell stattfindenden Klimawandels. Das Unterscheiden in einzelne Bundesländer gibt auch den Naturräumen Rechnung, die eine verschieden starke Erwärmung zur Folge haben, wie zum Beispiel Küstenregionen gegenüber stark besiedelten Bundesländern. Es empfiehlt sich eine möglichst lange Zeitreihe zu betrachten, was für Deutschland und die Bundesländer beginnend mit dem Jahre 1881 gegeben ist.

Es ist davon auszugehen, dass mit einer weiteren Zunahme der Jahresmitteltemperatur in Deutschland die genannten Extreme häufiger und intensiver werden und entsprechend auch ihre Auswirkungen spürbarer und folgenreicher für die Bewohner des Bundeslandes werden.

Der Klimawandel ist messbar: von 1881 bis 2023 ist das Jahresmittel der Lufttemperatur im Land Bremen um ca. 1,6 °C angestiegen. Einen umfassenden Überblick über die klimatischen Veränderungen in Bremen und Bremerhaven liefert der DWD-Klimareport für das Land Bremen (2024)

Die Phänologie befasst sich mit den Wachstums- und Entwicklungsphasen der Pflanzen und Tiere im Jahresverlauf. Beobachtet werden Ereignisse wie Knospenbildung, Blüte oder Laubfall bei Pflanzen und Verhaltensweisen wie Vogelzug oder Paarungszeit bei Tieren. Phänologische Beobachtungen der Pflanzen erfassen die wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen, also die Eintrittszeiten charakteristischer Entwicklungsstadien (Phasen) der Pflanzen. Aus den Eintrittszeiten phänologischer Phasen kann der Einfluss veränderter Umweltbedingungen, v.a. Änderungen von Witterung und Klima, auf die Vegetationsentwicklung ermittelt werden. Verschiebungen phänologischer Phasen in Abhängigkeit von Temperaturveränderungen sind wissenschaftlich belegt und indizieren die Wirkung von Klimaänderungen in der belebten Natur. Langjährige Datenreihen haben dabei einen hohen Stellenwert.

Die Apfelblüte im Land Bremen beginnt heute bereits im Durchschnitt etwa zwei Wochen früher als noch vor 30 bis 40 Jahren. Die Folgen für die lokale Fauna, Insekten und Vögel sind dabei noch nicht ausreichend erforscht.

Vor allem in gemäßigten Klimazonen wie Deutschland ist die Temperatur ausschlaggebend für die zeitliche Abfolge der phänologischen Phasen. Insbesondere die Frühlingsphasen (Vor-, Erst-, Vollfrühling, d.h. das Aufbrechen der Knospen, der Blattentfaltung und der Blüte der Pflanzen) zeichnen sich durch eine starke Korrelation mit der Temperatur aus (maßgeblich ist die Temperatur der einer Entwicklungsphase vorausgehenden 2-3 Monate.); der Eintritt der Herbstphasen dagegen wird von zahlreichen anderen Faktoren (z.B. Niederschlagsmenge im Sommer, Einstrahlung etc.) mitbestimmt.

Verschiebungen der Phasen können Auswirkungen für den Obst- und Weinbau, die Landwirtschaft und den Wald sowie für Lebensgemeinschaften und Arten haben. Denkbar sind veränderte und neue Konkurrenzen und Wechselwirkungen. Zudem bleibt auch bei früherem Blühbeginn infolge wärmerer Frühjahrstemperaturen weiterhin die Gefahr von Spätfrösten z.B. für die Obstblüte bestehen. Je nach Stärke und Andauer der Frostereignisse werden Blüten geschädigt und damit der Fruchtansatz reduziert, so dass nachfolgende Ertragsverluste möglich sind.

Die Vegetationsperiode im Land Bremen dauert insgesamt fast zwei Wochen länger als noch vor 30 bis 40 Jahren. Die Folgen für die lokale Fauna, Insekten und Vögel sind dabei noch nicht ausreichend erforscht.

Der Klimawandel ist Realität - und hauptverantwortlich ist der Mensch. Der anthropogen verursachte Treibhauseffekt ist ein globales Problem mit regionalen Verursachern und Folgen. Aufgrund des Anstieges der Konzentrationen der sechs Treibhausgase (CO2, CH4, N2O, H-FKW, FKW, SF6) in der Atmosphäre ist die globale Oberflächentemperatur um mehr als 1,3 Grad Celsius (1880-2024) im Vergleich zur vorindustriellen Zeiten angestiegen. Im Jahr 2024 waren es 1,55 Grad und es war damit wohl das wärmste Jahr seit der Industrialisierung. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist bis 2024 auf 421 ppm angestiegen. Jedes der vergangenen vier Jahrzehnte war wiederum wärmer als jedes vorangegangene Jahrzehnt seit 1850. Der vom Menschen verursachte Klimawandel wirkt sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus. Der Anstieg des globalen Meeresspiegels hat sich in den letzten Jahrzehnten beschleunigt, insbesondere als Folge von Eisverlusten der Eisschilde in Grönland und der Antarktis. Hinzu kommt die Erwärmung und Versauerung der Ozeane, eine Veränderung der globalen und regionalen Niederschläge sowie eine Zunahme extremer Wetterereignisse. Die Klimaänderungen haben weitreichende Auswirkungen auf die Ökosysteme sowie wirtschaftliche und soziale Folgen. Im weltweiten Maßstab tragen die energiebedingten Kohlenstoffdioxidemissionen den größten Anteil zum anthropogenen Treibhauseffekt bei. Für Deutschland weist ein Anteil von 85% (Stand: 2022) auf die Schlüsselfunktion von Kohlenstoffdioxid hin.

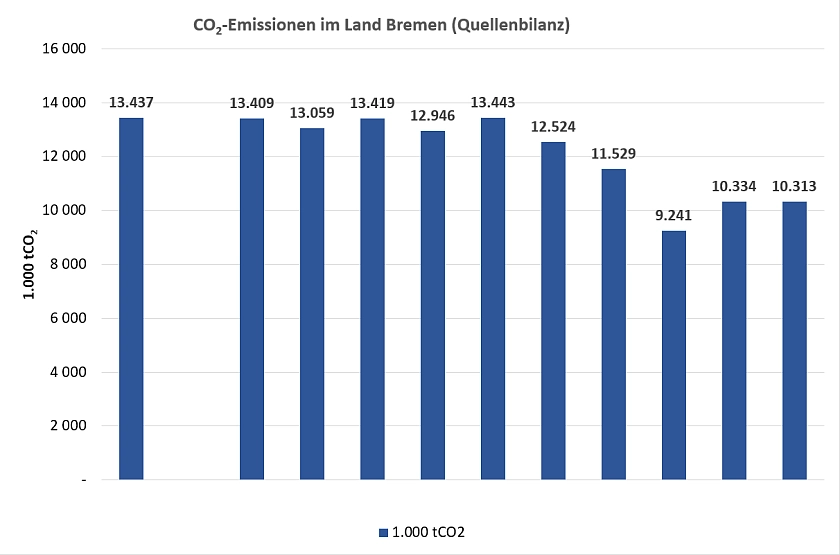

Um die Fortschritte bei der CO2-Minderung im Land Bremen regelmäßig zu überprüfen und transparent zu dokumentieren, berichtet die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft einmal jährlich über die Entwicklung der CO2-Emissionen im Land Bremen. Seit 1990 werden die Emissionen genau erfasst und analysiert. Diese Daten sind die Grundlage, um Stärken und Schwächen im Klimaschutz zu erkennen, bestehende Maßnahmen zu verbessern und neue Wege für eine klimafreundliche Zukunft zu entwickeln.

Seit dem Berichtsjahr 2021 erfolgt die Berichterstattung nach der sogenannten Quellenbilanzierung entsprechend der Methodik des Länderarbeitskreises Energiebilanzen. Sie basiert auf den Emissionen des Primärenergieverbrauchs. Zudem werden nun die Emissionen der Stahlindustrie in die Bilanzen aufgenommen.

Im Berichtsjahr 2022 lagen die CO2-Gesamtemissionen mit 10,3 Mio. Tonnen CO2 um 23,2% unter dem Niveau von 1990. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Kohlenstoffdioxidausstoß konstant geblieben. Dahinter liegt jedoch eine unterschiedliche Entwicklung in den jeweiligen Sektoren: Die Reduzierung von Emissionen in den Sektoren „Sonstiger Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe“ gegenüber dem Vorjahr (273.000 Tonnen CO2) und „Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen“ (133.000 Tonnen CO2), basieren u. a. vermutlich auf der milderen Witterung im Vergleich zum Vorjahr, Energieeinsparungen im Rahmen der durch den Angriffskrieg auf die Ukraine bedingten Gasmangellage sowie der kontinuierlichen Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (z.B. energetische Gebäudesanierung, Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen). Den erzielten Emissionsminderungen in den oben genannten Sektoren stehen den Zunahmen von Emissionen im Vergleich zum Vorjahr in den Sektoren „Umwandlungsbereich zusammen“ (329.000 Tonnen CO2) und „Verkehr“ (56.000 Tonnen) gegenüber. Im „Umwandlungsbereich zusammen“ wurde aufgrund der Gasmangellage in den Wärme- und Heizkraftwerken der allgemeinen Versorgung deutlich mehr Kohle als im Vorjahr eingesetzt. Nach dem Pandemie-bedingten Rückgang im Mobilitätsverhalten, ist die Zahl der am Verkehr Teilnehmenden in 2022 insgesamt wieder deutlich angestiegen. So haben die Emissionen im Straßen- und Flugverkehr im Vergleich zu 2021 zugenommen.

Der Verkehrssektor gilt in Deutschland und in den Ländern neben den Haushalten als größter Energieverbraucher. Sein relativer Anteil an den CO2-Emissionen im Vergleich der Wirtschaftssektoren steigt an. Zunahmen der Verkehrsmengen können bislang häufig nur teilweise durch technische Einsparmöglichkeiten ausgeglichen werden. Besonders relevante Teilsektoren im Verkehr sind der Straßen- und vor allem der Luftverkehr, deren Entwicklungen im Einzelnen genauer betrachtet werden können. Die verwendeten Daten (Quellenbilanz) reagieren leichter auf Fortschritte zur postfossilen Mobilität, da nur kraftstoffbedingte Emissionen erfasst werden.

Der für die Berechnung zugrunde liegende Energieverbrauch des Verkehrs erfasst die Sektoren Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr sowie Küsten- und Binnenschifffahrt. Die Angaben beruhen im Allgemeinen auf Statistiken über die Lieferungen von Kraftstoffen und Energieträgern an diese Verbrauchergruppen. Unberücksichtigt bleiben die strombedingten Kohlenstoffdioxidemissionen.

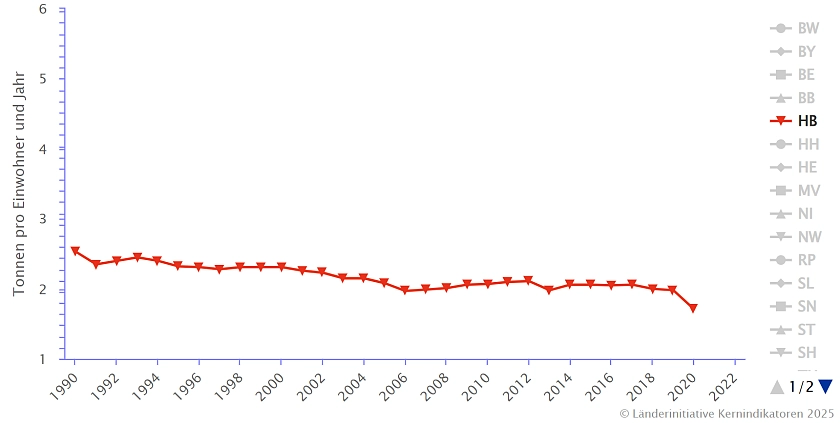

Beim derzeitigen Energiemix ist der Primärenergieverbrauch ein deutlicher Zeiger für den Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen und für Umweltbelastungen, die aus Gewinnung, Transport, Aufbereitung und Verbrennung primärer Energieträger resultieren. Die aus der Nutzung fossiler Energieträger bedingten Kohlenstoffdioxidemissionen sind in Deutschland mit einem sehr hohen Anteil an den Treibhausgasemissionen beteiligt.

Der Primärenergieverbrauch ergibt sich als die Summe der Gewinnung von Primärenergieträgern im Bundesland sowie den Bestandsänderungen und dem Saldo von Bezügen und Lieferungen von Primär- und Sekundärenergieträgern. Der dargestellte Primärenergieverbrauch ist nicht temperaturbereinigt und basiert auf der Wirkungsgradmethode. Durch die einwohnerbezogene Darstellung des Primärenergieverbrauchs wird eine Vergleichbarkeit trotz unterschiedlicher Bevölkerungszahlen ermöglicht.

Der Anteil des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte am gesamten Endenergieverbrauch lag im Betrachtungszeitraum von 1995 bis 2019 - bei leicht abnehmenden Werten - stets bei über 20% (1995: 28,5%; 2019: 27,0%). Die privaten Haushalte haben damit auch Anteil an den energiebedingten CO2-Emissionen und tragen insgesamt zum CO2-Senkungspotenzial durch Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energieträger bei.

Die Verbrauchergruppe private Haushalte und Kleinverbraucher beinhaltet neben den Haushalten die Bereiche Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und übrige Verbraucher. Hierunter fallen Gewerbebetriebe mit im Allgemeinen weniger als 20 Beschäftigten (soweit nicht im Verarbeitenden Gewerbe erfasst), Geschäftsgebäude und Räume gewerblicher Art, Landwirtschaft, Handelsunternehmen, private und öffentliche Dienstleistungen und Einrichtungen, also bspw. auch Banken, Versicherungen, Krankenhäuser, Behörden.

Der Anteil des Endenergieverbrauchs des Bereichs private Haushalte und GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher) am gesamten Endenergieverbrauch im Land Bremen lag bei abnehmender Tendenz im Betrachtungszeitraum von 1990 bis 2022 zwischen 33% (1990) und 27% (2021). Entsprechende Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer Energieträger in diesem Sektor können somit insgesamt erheblich zur Senkung der CO2-Emissionen beitragen.

In die Gruppe GHD fallen dabei Gewerbebetriebe mit im Allgemeinen weniger als 20 Beschäftigten (soweit nicht im Verarbeitenden Gewerbe erfasst), Geschäftsgebäude und Räume gewerblicher Art, Landwirtschaft, Handelsunternehmen, private und öffentliche Dienstleistungen und Einrichtungen, also bspw. auch Banken, Versicherungen, Krankenhäuser, Behörden.

Die erneuerbaren Energien stellen neben der Energieeinsparung und der Steigerung der Energieeffizienz einen wichtigen Baustein in der Energiewende dar. Die bereits seit geraumer Zeit forcierte Nutzung von Sonne, Wind, Biomasse, Wasser und Erdwärme für die Bereitstellung von Strom, Wärme und Kraftstoffen soll weiter ausgebaut werden. Hierdurch wird ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet, da der Einsatz von fossilen Brennstoffen ersetzt und die Emission des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids vermieden wird. Über den Klimaschutz hinaus vermindern erneuerbare Energien die Abhängigkeit von Energieimporten, dienen - wegen der begrenzten Reichweiten von Kohle, Öl und Erdgas - der Ressourcenschonung und stärken regionale Wirtschaftskreisläufe.

Der Primärenergieverbrauch ist der Verbrauch an primären Energieträgern die noch keiner Umwandlung unterworfen wurden. Dazu zählen Stein- und Braunkohle, Erdöl, Erd- und Grubengas, aber auch die erneuerbaren Energien, Atomenergie sowie Abfälle die zur Energiegewinnung verwertet werden. Der Verbrauch ergibt sich aus der Gewinnung dieser Energieträger im Land, den Bezügen und Lieferungen über die Landesgrenzen und aus den erfassten Lagerbestandsänderungen.

Der (Brutto-) Endenergieverbrauch gibt Auskunft über die Verwendung der aus den primären Energieträgern erzeugten Energie (z.B. Strom oder Wärme) in Industrie, Verkehr, Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs der Kraftwerke und der Transport- und Leitungsverluste.

Der (Brutto-) Stromverbrauch setzt sich zusammen aus der Nettostromerzeugung, dem Austauschsaldo über die Landesgrenzen, dem Eigenverbrauch der Kraftwerke und den Netzverlusten. Der Stromverbrauch eines Landes berücksichtigt die Im- und Exporte.

Etwa 15% der bremischen CO2-Emissionen wird durch den Verbrauch von elektrischem Strom verursacht (Quelle) Die Nutzung und Erzeugung von elektrischem Strom ist damit ein wichtiges Handlungsfeld der bremischen Klimaschutz- und Energiepolitik. Von zentraler Bedeutung ist hierbei der Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.

Windenergie im Land Bremen

Die Windkraft hat im Land Bremen bereits einen großen Sprung gemacht. Der Bremer Senat unterstützt den Ausbau der Windenergie, indem er Windvorranggebiete ausweist. Das zeigt nicht zuletzt die Übererfüllung der Flächenziele des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) für 2032. Die 15 Windenergiegebiete sind nahezu vollständig mit 46 Windenergieanlagen bebaut. Darüber hinaus stehen 43 Windenergieanlagen außerhalb von Windenergiegebieten. Hinzu kommen vier Kleinwindenergieanlagen. Insgesamt erzeugt die Windkraft im Land Bremen eine Leistung von 202 Megawatt Nennleistung. Im Verhältnis installierte Leistung zur Landesfläche ist die Freie Hansestadt Bremen damit Spitzenreiter im Ländervergleich (vgl. Bericht des Bund-Länder- Kooperationsausschusses 2024). Dennoch hat sich das Land ehrgeizige Leistungsziele für den Ausbau der Windenergie gesetzt und dieser soll weiter vorangetrieben werden. Zur Analyse weiterer Potenzialflächen im Außenbereich läuft derzeit eine Überprüfung des Windenergiekonzeptes der Stadt Bremen aus 2015 (Begründung zum geltenden Flächennutzungsplan). In Bremerhaven wird mit der 16. Änderung des Flächennutzungsplans „Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windkraft“ ein weiteres Windenergiegebiet ausgewiesen, was ebenfalls auf einer Analyse von Potenzialflächen fußt.

Solarenergie in Bremen

Im Bereich Solarenergie wurden bis Ende des zweiten Quartals 2025 rund 13.365 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von insgesamt mehr als 159 Megawattpeak im Land Bremen installiert. Stetiger Treiber des positiven Ausbaus ist dabei nicht zuletzt die vom Bremer Senat initiierte und durch die Bürgerschaft beschlossene Solardachpflicht gemäß Bremischem Solargesetz (BremSolarG), die diese für Neubauten und bei Dachsanierungen vorschreibt. Um die ambitionierten Ausbauziele zu erreichen gilt es darüber hinaus auch Potenziale in der Fläche zu aktivieren: Dazu erarbeiten die beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils Standortkonzepte, die die geeigneten Potenzialflächen für Freiflächenphotovoltaik (FFPV) identifizieren und lenken sollen. Vorreiter in diesem Bereich ist in Bremen Die Bremer Stadtreinigung (DBS), die auf ca. einem Hektar am Südhang der Blocklanddeponier bereits seit 2011 eine FFPV-Anlage mit einer Leistung von 840 Kilowattpeak betreiben.