Menschliches Tun ist untrennbar mit der Nutzung natürlicher Ressourcen verbunden. Dies geschieht sowohl bewusst als auch unbewusst und betrifft neben den großen volkswirtschaftlichen Prozessen auch unseren privaten Alltag. Wir benötigen einerseits Rohstoffe zur Herstellung von Gütern, nutzen andererseits aber natürliche Ressourcen auch zur Aufnahme von Emissionen und Abfällen.

Sowohl der sparsame Umgang mit Ressourcen als auch die Steigerung der Ressourceneffizienz sind Wege, um nachfolgenden Generationen noch ausreichend Handlungsspielraum zu hinterlassen.

Die Zunahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke stellt einen Schlüsselindikator für die Nachhaltigkeit der Raumnutzung dar. Die mit diesem Flächenverbrauch verbundenen Umweltschädigungen sind in der Regel schleichend und treten erst über lange Zeiträume auf. Die Folgewirkungen sind auf den ersten Blick nur schwer zu erkennen und werden zum Teil deutlich unterschätzt. Durch die Umnutzung von Freiflächen in Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke gehen infolge der (Teil-)Versiegelung ökologische Funktionen des Bodens verloren - ebenso wie Lebensräume für Flora und Fauna. Mit dem Ausbau der Infrastruktur ist häufig auch eine Zunahme des Verkehrsaufkommens verbunden. Somit induziert der Flächenverbrauch auch indirekt weitere Umweltbelastungen, die über die in Anspruch genommen Flächen hinausgehen.

Die durchschnittliche tägliche Flächeninanspruchnahme des jeweiligen Jahres wird als Indikator verwendet, da sie eine sehr anschauliche und inzwischen weithin bekannte Größe ist.

Der sparsame Umgang mit Flächen insbesondere in einem Städtestaat wie Bremen ist aus ökologischen, ökonomischen und sozialen Gründen von hoher Bedeutung. Ziel ist es, im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung die Flächeninanspruchnahme so gering wie möglich zu halten und perspektivisch eine Flächenkreislaufwirtschaft anzustreben. Die Stadt Bremen ist diesbezüglich auf einem guten Weg: Mit einer Flächenneuinanspruchnahme von rund 35 ha im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 unterschreitet Bremen derzeit die maximale Flächenneuinanspruchnahme der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie deutlich. Das 30-ha pro-Tag-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie bedeutet für die Stadt Bremen in Bezug auf die Bevölkerung einen zulässigen Flächenverbrauch von 0,25 ha pro Tag oder ca. 90 ha im Jahr.

Seit dem Beschluss des Flächennutzungsplans im Jahr 2015 wurde in der Stadt Bremen kein Verfahren zur Flächenentwicklung außerhalb des dort gesetzten Rahmens durchgeführt. Bereits bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurden umfangreiche Darstellungsänderungen (z. B. erweiterte Darstellung der Gemischten Bauflächen „auf Kosten“ von gewerblichen Bauflächen und Wohnbauflächen)vorgenommen. Gegenüber dem fortgeschriebenen alten Flächennutzungsplan ist es in der Summe zu keiner Ausweitung der Darstellungen des Siedlungsraumes gekommen. Dies erfolgte ausdrücklich mit den Zielsetzungen des Flächensparens und der Erhöhung der Siedlungsdichte in der Stadt Bremen, weil im Städtevergleich die Flächenneuinanspruchnahme des Siedlungsraumes pro Einwohner:in bei allen relevanten Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe, Verkehr höher war als in vergleichbaren Städten der Bundesrepublik.

Im ökologischen Landbau kommt dem Boden besondere Bedeutung zu. Die Steigerung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit durch Kulturmaßnahmen, die die Gesetzmäßigkeiten der Bodenregeneration und die langen Zeiten der Bodenbildung beachten, ist Grundlage einer dauerhaften Ertragsfähigkeit und damit nachhaltiger Wirtschaftsweise. Der konsequente Verzicht auf den Einsatz naturfremder chemisch synthetischer Hilfsmittel schont die Gewässer und trägt zur Vielfalt der Arten und Lebensgemeinschaften bei. Die EU-Öko-Verordnung (Verordnung (EU) 2018/848) regelt die Produktion, Verarbeitung, Kontrolle und Kennzeichnung von Bio-Lebens- und Futtermitteln in der Europäischen Union. Die Verordnung erfasst alle Stufen der Lebensmittelkette, von der Erzeugung über die Verarbeitung bis zum Import. Damit gibt sie für den ökologischen Landbau in der Europäischen Union einen einheitlichen Standard für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel sowohl pflanzlicher als auch tierischer Herkunft vor, sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen der Bio-Unternehmen und soll das Vertrauen der Verbraucher in Bio-Produkte stärken.

Die Landwirtschaft in Bremen ist von bäuerlichen Familienbetrieben, dem hohen Grünlandanteil und einer artgerechten Tierhaltung geprägt. Die durch die Landwirtschaft über Jahrhunderte hinweg gewachsene und gestaltete Kulturlandschaft ist eng verzahnt mit städtischen Lebensräumen. Die Landwirtschaft stellt in unmittelbarer Stadtnähe viele unterschiedliche Leistungen für die Bremer Bürger:innen bereit. Neben der Nahrungsmittelproduktion übernimmt sie wichtige Aufgaben des Arten-und Biotopschutzes, des Ressourcenschutzes sowie des Erhalts und der Pflege der Kulturlandschaft. Der ökologische Landbau hat sich als eine besonders ressourcenschonende und umweltverträgliche Wirtschaftsform bewährt.

Der Ökolandbau hat viele positive Wirkungen auf Natur, Mensch und Tier. Neben dem Klimaschutz leistet die ökologische Bewirtschaftungsform auch einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Somit ist es von großer Wichtigkeit, dass der Anteil des Öko-Landbaus in Deutschland steigt. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sollten Lebensmittel nicht nur ökologisch, sondern zudem auch möglichst regional produziert werden.

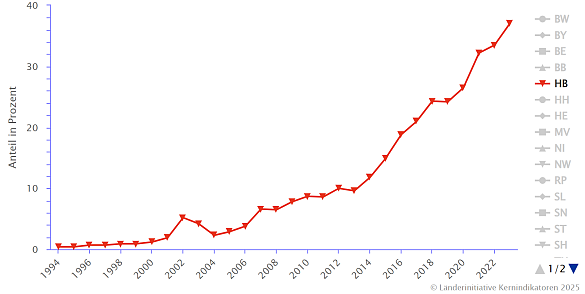

Regionale Produkte können reifer geerntet werden, sodass sie aromatischer schmecken. Sie haben kurze Wege hinter sich, was dem Klima zugute kommt. Schließlich profitieren vom Kauf regionaler Produkte die heimischen Produzenten, was Einkommen und Arbeitsplätze sichert und zum Erhalt von Kulturlandschaften in unserer Region beiträgt. Die Bedeutung der ökologischen Landwirtschaft hat im Land Bremen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern nimmt Bremen dabei den Spitzenplatz beim Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche (mit über 30 %) ein.

Die Koalitionsvereinbarung von 2023 sieht vor, dass die ökologische Landwirtschaft gefördert und der Anteil der ökologisch wirtschaftenden Betriebe bis zum Jahr 2035 auf 50 % erhöht werden soll.

Der Verbrauch natürlicher Ressourcen ist ein globales Problem mit regionalen Ursachen und Folgen. Ein beständig zu hoher Verbrauch an Ressourcen (z.B. Rohstoffe, Energie), deren zu wenig effiziente Nutzung bei wirtschaftlichen Aktivitäten und nicht optimierte Stoffkreisläufe können bei gleichzeitig zu geringer Substitutions- oder Regenerationsrate zu Ressourcenmangel führen. Mit der Herstellung und der Verteilung von Produkten werden insbesondere Rohstoffe wie Erdöl und Metalle sowie Energie verbraucht. Nach dem Gebrauch der Produkte sind diese als Abfall zu entsorgen (Sammlung, Verwertung, Beseitigung). Das Aufkommen an Siedlungsabfällen beschreibt den Bereich des Konsums und den daraus resultierenden Entsorgungsbedarf, der von jedem Einzelnen unmittelbar beeinflusst werden kann. Teilindikator 1) berücksichtigt keine Wertstoffe, 2) schließt dagegen noch wichtige Wertstofffraktionen ein und hat damit einen Bezug zum wichtigen Handlungsfeld „Abfallvermeidung“.

Der Indikator gibt die Entwicklung des Hausmüllaufkommens im Land Bremen seit 1980 wieder. Dabei wird nach Gesamtaufkommen und der für eine Verwertung bzw. Beseitigung erfassten Abfallmenge differenziert. Die für die Verwertung erfasste Teilmenge enthält die Verkaufsverpackungen der Dualen Systeme, Elektroaltgeräte, Schrott, Textilien, Bio- und Grünabfälle, ab 2004 auch den Sperrmüll. Da die Indikatoren eine Überlagerung der Entwicklungen aus Bremen und Bremerhaven darstellen, verschwimmen abfallwirtschaftliche Einzelmaßnahmen der beiden Städte, z.B. die Umsetzung der Verpackungsverordnung 1992/93 und die Einführung der Biotonne in Bremen Mitte der 90er Jahre.

Bremen und Bremerhaven verfügen über ausgebaute und von den Bürger:innen gut genutzte Sammelsysteme für Papier, Pappe und Karton, Glas, Textilien, Leichtverpackungen, Metalle, Elektroschrott, Batterien, Schadstoffe und Gartenabfälle. In der Stadtgemeinde Bremen wird zudem Bioabfall getrennt erfasst. Dies hat bis zum Jahr 2002 zu einem Anstieg der getrennt erfassten Wertstoffe auf 159.000 Mg bzw. 240 kg/E geführt. Inzwischen ist die Menge auf 144.000 Mg bzw. rund 212 kg/E im Jahr 2017 zurückgegangen. Ursache hierfür sind der Rückgang des Hausmüllaufkommens insgesamt, weniger und leichtere Einweggetränkeverpackungen aus Glas und der Rückgang des Altpapieraufkommens.

Der Anteil der getrennt erfassten Wertstoffe am gesamten Hausmüllaufkommen liegt seit 2000 im Landesmittel konstant zwischen 47 % und 48 %. Sperr- und Restmüll werden in beiden Städten, teilweise nach Aufbereitung, energetisch verwertet. Allerdings liegt das Hausmüllaufkommen in Bremerhaven seit vielen Jahren deutlich über dem von Bremen, 2021 betrug die Differenz 100 kg/E. Auch der Anteil der getrennt erfassten Wertstoffe liegt mit 31,2 % im Jahr 2021 in der Seestadt deutlich unter dem in Bremen erreichten Wert von 51,4 %.

Der Indikator ermöglicht eine Abschätzung der Beteiligung von Betrieben an Umweltmanagementsystemen und damit einem systematischen betrieblichen Umweltschutz. Dessen Ziel ist die Identifikation und die Beseitigung ineffizienter Ressourcenverbräuche (wie Rohstoffe, Energie) und die Verminderung von Umweltbelastungen (Abwasser, Abfall, Emissionen). Berücksichtigt werden sowohl die direkten, d.h. vom Unternehmen unmittelbar steuerbaren Umweltauswirkungen als auch die indirekten Umweltauswirkungen, die außerhalb der Organisation (z.B. bei Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern) auftreten und damit vom Unternehmen nur mittelbar beeinflusst werden können.

Betriebe, die ein Umweltmanagementsystem nach den Anforderungen der europäischen EMAS-Verordnung betreiben und durch unabhängige Gutachter prüfen lassen, stellen die Einhaltung geltenden Umweltrechts sicher und setzen freiwillig darüber hinausgehende Maßnahmen des Umweltschutzes um. Sie wenden sich heute verstärkt auch Nachhaltigkeitsthemen zu, wobei beispielsweise auch das Thema „Lieferkette“ im globalen Kontext mit seinen ausgeprägten sozialen und ökologischen Bezügen immer mehr Bedeutung erlangt.

Damit zeigt der Indikator an, in welchem Maße eine Sensibilisierung für die Themen Umweltschutz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im betrieblichen Bereich erfolgt ist. Einschränkend ist, dass andere zertifizierte Umweltmanagementstandards derzeit noch unberücksichtigt sind und der Indikator somit nur eine Teilmenge aller zertifizierten Unternehmen abbilden kann.

Die Partnerschaft Umwelt Unternehmen ist eine Kooperation zwischen der Bremer Umweltbehörde und besonders umweltengagierten Unternehmen. Das Netzwerk ist seit 2003 Motor für vielfältige gemeinsame Aktivitäten und leistet einen entscheidenden Beitrag zu betrieblichen Umweltlösungen im Land Bremen. Das gelingt über einen intensiven Erfahrungs- und Informationsaustausch der Beteiligten, auch unter Einbeziehung der Hochschulen und Universitäten, und über Kampagnen und Projekte. Durch die Verbindung von Ökologie und Ökonomie soll die Wirtschaftskraft im Land Bremen weiter gestärkt und der Lebensraum für künftige Generationen bewahrt werden. So unterstützt das Netzwerk Unternehmen in Bremen und Bremerhaven dabei, den Anforderungen eines nachhaltigen Wirtschaftens gerecht zu werden und zeigt konkrete Optionen für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit durch Umweltschutz in der betrieblichen Praxis auf. Durch Vernetzung, auch mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften und der Klimaschutzagentur, und Förderung trägt sie zur Stärkung von Strukturen und Verbesserung von Prozessen bei.

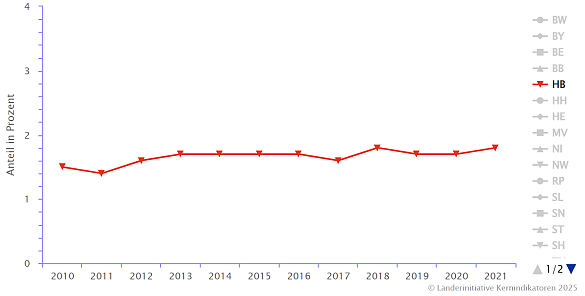

Der Indikator ermöglicht eine Abschätzung des Anteils der Beschäftigten der Umweltschutzwirtschaft an der Gesamtwirtschaft des Bundeslandes und kann damit als Maß dafür gelten, in welchem Umfang die Umweltschutzwirtschaft zum Wirtschaftsgeschehen beiträgt. Hierzu zählen neben den klassischen Bereichen des technischen Umweltschutzes, wie der Abfall- und Abwasserwirtschaft, der Lärmbekämpfung und Luftreinhaltung auch die heutigen Wachstumsmärkte erneuerbare Energien, Energieeffizienz und die ökologische Landwirtschaft. Die angebotenen Güter und Dienstleistungen dienen dem Umweltschutz und tragen damit sowohl im Inland und zunehmend im Ausland (Export) zur nachhaltigen Entwicklung bei. Arbeitsplätze, die dem Umweltschutz dienen, werden in der gesellschaftlichen Diskussion häufig als positiv angesehen.

Da aber die Beschäftigten in den vorgelagerten Produktionsbereichen im Indikator nicht erfasst sind, wird die Relevanz des Umweltschutzes für das Wirtschaftsgeschehen unterschätzt.

![Die Abbildung zeit das Verhältnis des Bruttoinlandsprodukts zum Endenergieverbrauch: Endenergieproduktivität als Index [2010 = 100] Die Abbildung zeit das Verhältnis des Bruttoinlandsprodukts zum Endenergieverbrauch: Endenergieproduktivität als Index [2010 = 100]](/fastmedia/12/thumbnails/D5%20Energieproduktivit%C3%A4t.png.83551.png)

Die Endenergieproduktivität stellt ein Maß für die Effizienz der Energieverwendung dar. Sie drückt aus, wieviel Einheiten wirtschaftlicher Leistung (Bruttoinlandsprodukt) pro Einheit eingesetzter Endenergie erzeugt werden. Je mehr volkswirtschaftliche Leistung (BIP) aus einer Einheit eingesetzter Endenergie erwirtschaftet wird, umso effizienter geht die Volkswirtschaft mit Energie um. Die Endenergieproduktivität berücksichtigt, im Gegensatz zur Primärenergieproduktivität, nicht die unterschiedliche Effizienz der Kraftwerkstypen und erweist sich somit als vorteilhaft für die Effizienzbewertung der Produktion sowie dem Energieeinsatz der privaten Haushalte. Auch witterungsbedingte Einflüsse werden somit sichtbar.

Mit der als Index erfassten Endenergieproduktivität wird die zeitliche Entwicklung der Entkopplung der Wertschöpfung vom Energieverbrauch verfolgt und die Energieeffizienz einer Volkswirtschaft dokumentiert.

Carsharing ist ein wichtiger Teil des Umweltverbunds denn es dient als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr sowie Fuß- und Radverkehr und führt zu einer Reduzierung der Autonutzung und des Autobesitzes bei. Carsharing steht für die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen. Bei dieser besonderen Form der Autovermietung können die Carsharing-Autos stundenweise sowie für längere Fahrten (z.B. im Urlaub) spontan oder im Voraus reserviert werden. Die Carsharing-Stationen befinden sich hauptsächlich in Wohngebieten und sind für alle Carsharing-Mitglieder 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugänglich. Grundsätzlich kann sich jede:r bei Carsharing anmelden; die wichtigste Voraussetzung zur Anmeldung ist ein gültiger Pkw-Führerschein.

Carsharing ist eine praktische Alternative zum eigenen Pkw für alle, die ein Auto nicht für den täglichen Weg zur Arbeit oder ähnliches benötigen. Wer nur ab und zu ein Auto braucht, kann mit Carsharing bequem Autofahren, ohne ein eigenes Fahrzeug zu besitzen oder kaufen zu müssen; kann die Vorteile eines Autos genießen, ohne sich um Fahrzeugwartung und -pflege kümmern zu müssen.

Die Anzahl der Menschen, die in Bremen und Bremerhaven auf Carsharing setzen, ist in den letzten Jahren angestiegen und wächst stabil. Mit dem organischen Standort- und Stationsausbau durch die Anbieter und die Stadtgemeinden wächst auch die Nachfrage und die Anzahl der Carsharing-Nutzenden stabil. Gerade in den hochverdichteten Stadteilen mit gutem ÖV und Fuß- und Radverkehrsanbindung und hohem Parkdruck sowie im Rahmen von Mobilitätskonzepten bei Neubaumaßnahmen ist jedoch noch viel Potential neue Carsharing-Nutzende zu gewinnen.

Der Carsharing-Aktionsplan sah vor bis 2020 20.000 Carsharing-Nutzende in der Stadtgemeinde zu haben sowie 6.000 weniger private Autos durch Carsharing auf der Straße zu haben. Diese Ziele wurden weit übertroffen. Mittlerweise sind es fast 30.000 Carsharing-Nutzende in Bremen und über 10.000 private Autos, die durch die Carsharing-Nutzung ersetzt wurden. Ab 2025 werden im Rahmen eines Shared Mobility Aktionsplans neue Ziele für die Carsharing-Entwicklung gesetzt.